Ratgeber

Energieausweis: Energieeffizienzklassen beim Haus berechnen

Ob Altbau oder Neubau – erfahren Sie, was die Energieeffizienzklasse über Ihr Haus verrät und wie Sie sie verbessern können.

Was man zur Energieeffizienzklasse von Häusern wissen sollte

Ob Kühlschrank, Waschmaschine oder Fernseher – beim Kauf neuer Geräte spielt die Energieeffizienzklasse heute eine zentrale Rolle. Aber auch beim Eigenheim spielt sie eine Rolle. Hier steht die Energieeffizienz für das Verhältnis zwischen eingesetzter Energie und dem tatsächlichen Nutzen – also zum Beispiel: Wie viel Heizenergie braucht ein Haus, um im Winter angenehm warm zu bleiben? Die Energieeffizienzklasse wiederum fasst diese Bewertung in einer Skala von A+ (sehr effizient) bis H (sehr ineffizient) zusammen – je effizienter das Gebäude, desto besser die Klasse.

Und das Ergebnis ist alles andere als nebensächlich. Rund 35 Prozent des gesamten Endenergieverbrauchs in Deutschland entfallen auf den Gebäudesektor – insbesondere auf Heizung, Warmwasser und Co. Im Jahr 2023 verursachte dieser Sektor rund 103 Millionen Tonnen CO₂ . Um die Klimaziele zu erreichen, muss dieser Wert bis 2030 auf maximal 72 Millionen Tonnen sinken – das entspricht einer Reduktion um etwa ein Drittel. Ohne umfassende energetische Modernisierung ist dieses Ziel kaum erreichbar.

Wer seine vier Wände modernisiert oder energieeffizient plant, spart nicht nur langfristig Kosten, sondern trägt aktiv zum Klimaschutz bei – und erfüllt ganz nebenbei auch zukünftige gesetzliche Anforderungen. In diesem Ratgeber zeigen wir Ihnen, wie Sie die Energieeffizienzklasse Ihres Hauses ermitteln, welche Werte dafür ausschlaggebend sind – und mit welchen Maßnahmen Sie den Sprung in eine bessere Klasse schaffen.

Der Energieausweis: Nachweis der Energieeffizienz von Gebäuden

Ein Energieausweis zeigt, wie energieeffizient ein Gebäude ist und macht damit den Energieverbrauch für Eigentümer, Käufer und Mieter vergleichbar. Er ist nicht nur ein wichtiges Instrument für mehr Transparenz am Immobilienmarkt, sondern auch eine Grundlage für politische Klimaziele und individuelle Sanierungsentscheidungen. In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, welche gesetzlichen Vorgaben gelten, wie die Effizienzklassen eingeteilt sind, welche Arten von Energieausweisen es gibt und welche Kennwerte für die Bewertung entscheidend sind.

Gesetzliche Anforderungen

Wer ein Gebäude neu errichtet, verkauft oder vermietet, benötigt einen Energieausweis. Das ist im Gebäudeenergiegesetz (GEG) geregelt, das seit November 2020 in Kraft ist und die frühere Energiesparverordnung (EnEV) sowie weitere Vorgängergesetze ersetzt hat. Das GEG legt auch energetische Anforderungen an Neubauten und Mindeststandards bei Sanierungen fest.

Für selbst genutzte Immobilien besteht keine Pflicht zur Erstellung oder Vorlage eines Energieausweises. Von der Pflicht ausgenommen sind laut Gesetz zudem Baudenkmäler.

Während eines bestehenden Mietverhältnisses spielt der Energieausweis in der Regel keine große Rolle. Dennoch kann der Energieausweis auch in diesen Fällen interessante Informationen liefern – etwa über den Energieverbrauch, die eingesetzten Energieträger und die daraus resultierenden Treibhausgasemissionen.

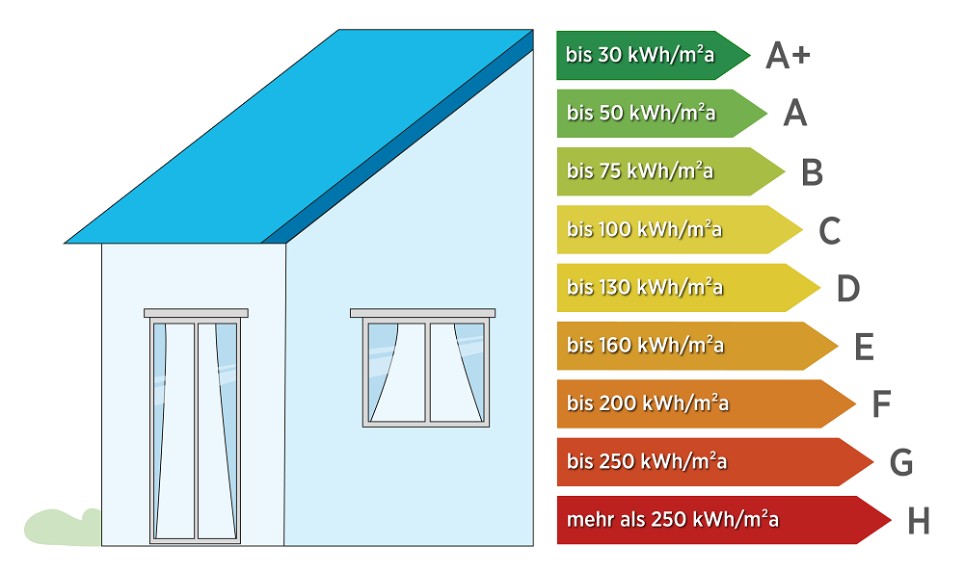

Seit dem Jahr 2014 ist zudem die Energieeffizienzklasse Bestandteil des Energieausweises. Sie bietet eine Einordnung auf einer Skala von A+ (sehr effizient) bis H (sehr ineffizient) und soll die energetische Qualität eines Gebäudes auf einen Blick erkennbar machen. Insgesamt umfasst die Skala neun Klassen.

Warum lohnt sich eine gute Energieeffizienzklasse für mein Haus?

Im Durchschnitt erreichen deutsche Gebäude mit rund 125 kWh/m²a nur die Effizienzklasse D – hier gibt es also Verbesserungsbedarf. Wer neu baut, sollte mindestens Klasse B, besser noch A oder A+, anstreben: Das senkt Heizkosten, erleichtert künftige Sanierungen und wird von der KfW mit Förderprogrammen unterstützt. Auch eine Sanierung bestehender Gebäude lohnt sich, denn schon ein Sprung in eine bessere Klasse spart bis zu zwei Euro pro Quadratmeter und steigert gleichzeitig den Wert der Immobilie – ein Vorteil besonders beim Verkauf oder bei der Vermietung.

Die Energieeffizienzklassen im Überblick

Auf Grundlage des Endenergiekennwerts wird jede Immobilie einer Energieeffizienzklasse zugeordnet. Die Skala reicht von A+ (sehr effizient) bis H (sehr ineffizient) und zeigt auf einen Blick, wie energiehungrig ein Gebäude ist.

Dabei ergeben sich folgende Grenzwerte für die Energieeffizienzklassen:

- A+ (≤ 30 kWh/m²a): Sehr effiziente Gebäude, zum Beispiel Passivhäuser mit hochwertiger Dämmung und Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung.

- A (30–50 kWh/m²a): Neubauten mit hohem Effizienzstandard, teilweise als „3-Liter-Häuser“ bezeichnet.

- B (50–75 kWh/m²a): Niedrigenergiehäuser mit guter Dämmung und moderner Haustechnik.

- C (75–100 kWh/m²a): Neubauten nach früheren Energiestandards (zum Beispiel EnEV 2009–2013).

- D (100–130 kWh/m²a): Viele unsanierte Einfamilienhäuser älteren Baujahrs.

- E (130–160 kWh/m²a): Gebäude nach den Anforderungen der zweiten Wärmeschutzverordnung (1982), ohne umfassende Sanierungen.

- F (160–200 kWh/m²a): Ältere, unzureichend sanierte Häuser mit schwacher Dämmung.

- G (200–250 kWh/m²a): Altbauten, die nur den Vorgaben der ersten Wärmeschutzverordnung (1977) entsprechen.

- H (> 250 kWh/m²a): Sehr ineffiziente und unsanierte Gebäude, häufig denkmalgeschützt oder in schlechtem Zustand.

Hinweis: Diese Einordnung dient als Orientierung. Der tatsächliche Wert hängt immer von der individuellen Bauweise, der Sanierungsgeschichte und der Heiztechnik ab.

Arten von Energieausweisen

Die Ermittlung der Energieeffizienzklasse hängt von der Art des Energieausweises ab. Wichtig: Er wird immer für das gesamte Gebäude ausgestellt, nicht für einzelne Wohnungen. Flächen, die nicht dem Wohnen dienen, werden nicht berücksichtigt.

Grundsätzlich gibt es zwei Varianten:

- Verbrauchsausweis: Grundlage ist der Energieverbrauch aus den letzten drei aufeinanderfolgenden Jahren. Der zu Grunde gelegte Zeitraum darf dabei nicht länger als 18 Monate zurückliegen. Leerstände müssen berücksichtigt werden, witterungsbedingte Schwankungen werden durch Klimafaktoren ausgeglichen. Die Kennwerte sind zwar vergleichsweise leicht zu ermitteln, hängen jedoch stark vom individuellen Verhalten der Bewohner und Bewohnerinnen ab: Wie viele Personen leben in dem Haus? Wie wird geheizt oder gelüftet? Gab es längere Leerstände? All das wirkt sich unmittelbar auf die Ergebnisse aus.

- Bedarfsausweis: Hier werden die Kennwerte unabhängig vom Nutzerverhalten berechnet. Basis sind Bauunterlagen, Gebäudedaten sowie Angaben zur Heizungsanlage. Zusätzlich fließen standardisierte Rahmenbedingungen wie Klimadaten, typische Raumtemperaturen und Nutzerprofile in die Berechnung ein. Damit liefert der Bedarfsausweis eine deutlich objektivere und aussagekräftigere Einschätzung der energetischen Qualität eines Gebäudes.

Ausstellen dürfen beide Varianten nur zertifizierte Fachleute – etwa Architekten, Ingenieure oder bestimmte Handwerksmeister. Eigentümerinnen und Eigentümer müssen die relevanten Daten bereitstellen.

Für die meisten Gebäude ist die Wahl zwischen beiden Arten möglich. Eine Ausnahme gilt für Wohngebäude mit höchstens vier Wohneinheiten und Bauantrag vor dem 1. November 1977: Wenn diese nicht nach der ersten Wärmeschutzverordnung saniert wurden, ist zwingend ein Bedarfsausweis vorgeschrieben.

Hinweis: Energieausweise sind zehn Jahre gültig und müssen anschließend erneuert werden.

Kennwerte im Energieausweis: So wird die Effizienz berechnet

Zur Darstellung der Effizienz eines Gebäudes wird der Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr (kWh/m²a) angegeben. Grundlage ist die sogenannte Energiebezugsfläche, die in der Regel etwas größer ist als die reine Wohnfläche. Auf Basis dieser Werte erfolgt die Einordnung in eine Energieeffizienzklasse von A+ (sehr effizient) bis H (sehr ineffizient).

Dabei werden im Energieausweis zwei Kennwerte ausgewiesen:

- Endenergiekennwert: Er gibt an, wie viel Energie das Gebäude pro Jahr tatsächlich für Heizung, Warmwasser und Lüftung benötigt. Dieser Wert ist ausschlaggebend für die Einstufung in die Energieeffizienzklasse.

- Primärenergiekennwert: Er berücksichtigt zusätzlich die Energiemenge, die für Förderung, Verarbeitung und Transport des jeweiligen Energieträgers aufgewendet werden muss. Der Wert hängt daher stark von der Art der Energieversorgung ab. Je höher der Anteil erneuerbarer Energien, desto niedriger fällt der Primärenergiekennwert aus. Unter Umständen kann er sogar kleiner sein als der Endenergiekennwert.

Darüber hinaus müssen Energieausweise seit 2021 auch die Treibhausgasemissionen des Gebäudes ausweisen. Damit wird transparenter, welchen Beitrag ein Gebäude zum Klimaschutz oder durch Reduktion der CO₂-Emissionen leistet.

Ihre Investitionen in erneuerbare Energien absichern

Immer mehr Hausbesitzer investieren in kostspielige Photovoltaikanlagen, Solarthermie oder Wärmepumpen, um Energiekosten zu senken und das Klima zu schonen. Diese Anlagen sind jedoch wertvoll – und im Schadenfall oft teuer zu reparieren oder zu ersetzen.

Mit einer guten Wohngebäudeversicherung inklusive Allgefahrenschutz lassen sich solche Investitionen umfassend absichern. Der Schutz gilt nicht nur für das Gebäude selbst, sondern auch für fest installierte Anlagen erneuerbarer Energien. Abgedeckt sind zum Beispiel Schäden durch Sturm, Hagel, Feuer, Leitungswasser oder auch Vandalismus. So bleiben Ihre Investitionen in eine nachhaltige Energieversorgung auch langfristig geschützt.

So verbessern Sie Ihre Energieeffizienzklasse

Ein energieeffizientes Haus spart nicht nur Heizkosten, sondern steigert auch den Immobilienwert. Ob kleinere Maßnahmen ausreichen oder eine umfassende Sanierung sinnvoll ist, sollte in einer professionellen Energieberatung geklärt werden. Im Energieausweis finden Sie auf den letzten Seiten bereits allgemeine Modernisierungsempfehlungen. Diese Hinweise ersetzen jedoch keine individuelle Beratung – insbesondere bei einem Verbrauchsausweis, der auf Verbrauchsdaten statt auf einer Gebäudebegehung beruht.

Je nach Budget und Effizienzpotenzial kommen verschiedene Maßnahmen infrage. Nutzen Sie dabei auch staatliche Förderprogramme: Über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) gibt es sowohl KfW-Kredite als auch BAFA-Zuschüsse für Sanierungen und den Heizungstausch. Folgende Maßnahmen zeigen, wie Sie durch gezielte Modernisierungen Ihre Energieeffizienzklasse verbessern können.

1. Dämmung und Gebäudehülle

- Fassade dämmen: Verringert Wärmeverluste über Außenwände.

- Dach oder oberste Geschossdecke dämmen: Besonders effektiv, da hier viel Wärme entweicht.

- Kellerdecke dämmen: Reduziert Energieverluste nach unten.

- Fenster und Türen erneuern: Alte einfach verglaste Fenster gegen moderne, mehrfach verglaste tauschen.

2. Heizungsanlage modernisieren

- Wärmepumpe installieren: Nutzt Umweltwärme und wird staatlich gefördert.

- Pelletheizung oder Hybridlösungen: Kombination von erneuerbaren und fossilen Energien.

- Gas- oder Ölheizung optimieren oder austauschen: Hydraulischer Abgleich, moderne Brennwerttechnik, Hocheffizienzpumpen.

3. Erneuerbare Energien einbinden

- Photovoltaikanlage: Sie erzeugt Strom und kann gegebenenfalls auch zur Heizungsunterstützung genutzt werden.

- Solarthermie: Sie dient der umweltfreundlichen Warmwasserbereitung.

- Stromspeicher: Er wird in Kombination mit einer Photovoltaikanlage eingesetzt, um den Eigenverbrauch zu optimieren.

4. Haustechnik und Lüftung

- Kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Spart Heizenergie und verbessert das Raumklima.

- Smart-Home-Regelung: Effizientere Steuerung von Heizung, Kühlung und Beleuchtung.

Sanierungsrechner: Modernisierung planen und Kosten im Blick behalten

Die Modernisierung der Immobilie – Ihr Schlüssel zur Wertsteigerung.

Sanierungen können den Wert Ihrer Immobilie erheblich steigern und zu einer nachhaltigen Zukunft beitragen.

Mit dem Sanierungsrechner können Sie die voraussichtlichen Kosten für Renovierungen und Modernisierungen kalkulieren. Ob neue Heizung, Dachausbau oder energetische Sanierung – planen Sie Ihre Projekte zielgerichtet und behalten Sie die Kosten im Blick.

Fazit: Energieeffizienz lohnt sich

Der Energieausweis ist mehr als nur ein Pflichtdokument: Er macht die energetische Qualität eines Gebäudes sichtbar und liefert eine klare Orientierung für Eigentümer, Käufer und Mieter. Eine bessere Energieeffizienzklasse bedeutet nicht nur geringere Heiz- und Energiekosten, sondern auch einen höheren Wohnkomfort und eine Wertsteigerung der Immobilie.

Ob durch Dämmmaßnahmen, den Austausch einer veralteten Heizung oder kleinere Optimierungen – jede Modernisierung trägt dazu bei, den Energieverbrauch zu senken und die CO₂-Emissionen zu reduzieren. Damit gilt: Wer heute in die Energieeffizienz seines Hauses investiert, spart langfristig bares Geld, steigert die Attraktivität seiner Immobilie und leistet einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.